海纳百川 根深叶茂 ——记省中医院血液科“医母”马逢顺教授

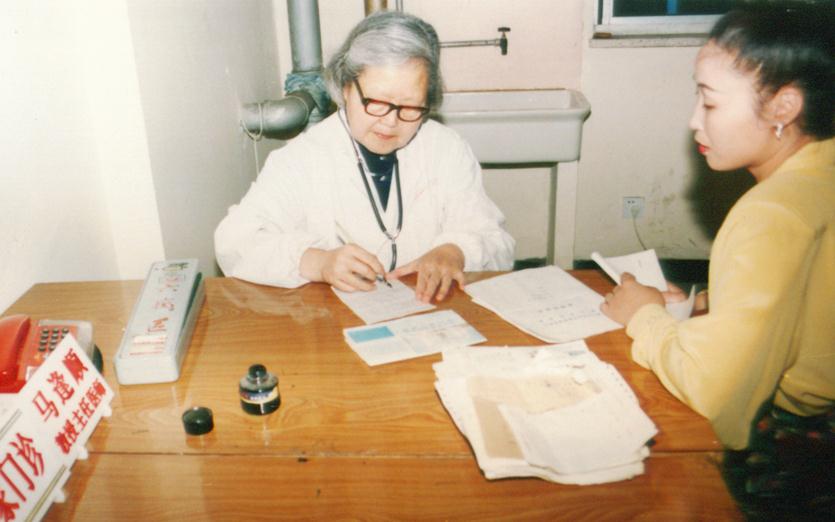

今年是马逢顺教授诞辰100周年。90多岁时虽已退休多年,但科里许多医生,还是把她尊为“医母”,经常向她请教。她也确实像慈母那样关切着大家,有求必应地帮助着解决一些疑难问题,成为科里最亲爱的人。

她是省中医院的著名专家,医术高明,医德芳馨,在全国医学界也享有声誉。而她早年就研发的“三尖杉”药物,一直是国际上治疗白血病的第一线药物。最近一个寒冷的下午,我与她坐在温暖如春的血液科病房里聊天,我便问她:“马主任,你从医60多年了,又取得那么大成就,肯定有很多体会吧。”

不想她很平淡地说:“我的一切都是偶然的机遇。”

对于一位科技工作者,尤其对于一位医务工作者,一切成就都是从辛苦中得来的。马主任她这是谦辞。其实,在偶然中寓有必然;这必然又体现在她的一生努力中。

流亡时的进取

马主任的青少年时代,是中国社会灾难深重的年代,军阀混战、日本侵略、兵荒马乱、民不聊生。她虽然出身在绍兴的一户书香门第,但她7岁时,父亲就因病逝世,全赖母亲抚养成人。知书识礼的母亲尽量教她读古书,她自己也勤奋好学,不论在家里或私塾里,《四书》、《五经》、《左传》、《古文观止》,老师和母亲教什么,她就学什么,她觉得开卷有益,能学总是好的。

到了14岁,在浙江大学读书的大哥回家,觉得妹妹这样无目的的读书对以后发展不利,就叫她去读中学。

时代发展了,知识更需更新。她在中学里读书十分用功,而且积极参加体育活动,使大家闺秀的性格更得到坚毅的锻炼。但是,1937年高中毕业,不幸遇到了民族灾难。这年暑期,发生了“七七”卢沟桥事变,日军强行侵占我国东北、华北,继而又在江浙、上海发动侵略。马逢顺虽然考取了浙江大学,但大学已迁移到浙东山区龙泉避难,她也只得徒步寻到龙泉深山沟里去读书。

不久,国民党元老陈士英出资开办的士英大学开始在沦陷区招生,只招农、工、医三科学生。她就报考了医学专业,虽然这当中也有因体力和爱好的关系,但总觉得救死扶伤是当前最迫切的问题。前方抗日需要医务人员去抢救,后方疾病流行需要去医治,于是选择了这一当时并不被大家闺秀们所青睐的医学专业。也就是说“偶然”走上了一条与国计民生紧密相关的道路。

可是那时的许多大学都内迁到云贵高原,以避日军凶焰。士英大学远在贵阳,她就在舅父的帮助下,开始了艰难而漫长的入学征程。

从浙江到贵阳,不过一千多里,但仅有的一条公路路况很差,而且屡遭日军封锁。日机成天监控,还有土匪出没,因此汽车很少,只能见到什么车,就抢先爬上,开一段路,躲一段路,有时只能步行或晚上抢车。这段经历,使她的两个手指因爬车受伤而溃烂,最后拔去指甲。从7月初出发,到10月初,整整跋涉了三个月,才到达贵阳。

这时的学校设备很差,许多都是因陋就简,生活更是艰苦不堪,依靠“流亡学生”的一点津贴度日。但是学校的教师却很优秀,他们中的很多都来自于北京协和医院,要把一腔报国热血浇洒在救亡的教学上,什么都自力更生,绞尽脑汁。解剖课是基础课,可是根本没有标本可以解剖。为了不误学生学业,教师们只得去把弃置在荒野中的无名尸体找来解剖。这虽然有损道义,但国难当头,也只能委屈这些亡灵做点最后贡献了。

马逢顺学的是内科,教学条件同样很差。但她刻苦学习,不仅千方百计学好功课,还担任学生自治会主席,锻炼自己的社会工作才能。毕业后,她就参加了战地医院工作。

从医后的苦干

战地医院设在云南边境,那是对日斗争的前沿。日军纠集大量部队和日机向我神圣领土侵犯,国民政府组织了远征军英勇抗击。战争非常残酷,大批伤员需要抢救,马逢顺不仅在战场上亲眼目睹远征军的英雄行为,也在医院中看到伤员们的顽强精神。她深深地被这些爱国将士的高贵精神所感动,以致以后每想起这些情景就激励自己要更好地完成医务工作。她在那里工作了10个月,与伤病员一起迎来了最后的胜利。

一天,有人拿着一只煤油箱嘡蹚嘡地敲个不停。开始,大家以为是什么地方失火了,因为那时敌机经常来轰炸,人们一见火灾就敲锣,大伙就随即跑去奋力抢救。正当大家也准备放下手中工作赶去救火时,那人大喊:“日本鬼子无条件投降了,我们胜利了!”捷报传来,人人欢欣鼓舞,马逢顺也想,从此国泰民安,我也可以回家去见亲人,为百姓治病救人了!

她离开战地医院后,先在上海军医大学工作,因许多亲人都在杭州生活,之后她来到了杭州。

战后的杭州,社会还是很乱,经济萧条,民不聊生。仅有的几所医院,管理也很混乱,许多治疗都不正规,人们称它们为“野鸡医院”。

不久,浙大成立了医学院,她就来到浙医一院工作。当时的院长是内科专家王季五,每天看病很忙,根本无暇管理整个医院。王院长就叫马逢顺既做住院总医师,又管理医院事务工作,成了大管家。

她是个认真负责的人,既然受了院长重托,就要把工作做好。殊不知医院也是个错综复杂的小社会,什么矛盾、困难都有。这些非常具体的矛盾、困难,最后都集中到了大管家身上。尽管马逢顺兢兢业业,克己奉公,还是经常吃到“轧头”,造成被动。

解放后,医院进行了整顿,但有些旧社会遗留下来的盘根错节的问题,还是时时冒出来困扰着她。而医院领导由于工作忙和其他原因,这些困扰都无法解决。她决定离开这里,去外地进修。

当卫生厅领导问她要进修什么时,马逢顺毫不犹豫地提出:要去进修血液学!她知道,这是一门新学科,自己在内科已有一定基础,应该丰富知识,可以治疗更多的疑难病症。

但是,这只是一个学习机会。进修回来后,领导把她调到杭州医院工作,而医院领导却分配她做化验室的负责工作。虽然有点文不对题,与进修的专业牛头不对马嘴,但她想,这也是医院重要的一环,切实做好化验室的管理工作,对提高医疗质量也有很大好处。她就安下心来从事这一即琐碎又繁杂的具体工作。

马逢顺是一个做一行爱一行的人,当时政治运动很多,有些政治运动又引起派别矛盾。她对这些派别斗争一概不参加,而是专心工作,做好自己的业务。这自然会招来一些闲言蜚语,但她认定一条:我是医生,医生的首要任务是看病,为病人解除痛苦。专心致志的工作态度,使他的业务知识更为扎实了。

血液科的诞生

1956年,省立杭州医院更名为浙江省中医院。虽然西医不是重点,但马逢顺认为在中医院里开设血液科,还是十分有必要。一则,血液病患者数量越来越多,这就需要专门从事研究和治疗的相应科室;二则,中西医结合治疗血液病,是对新型学科的探索,也是对中西医学的发展。她觉得自己通过进修掌握了一定的治疗血液病的知识,那么,这创建血液科的重要任务,当然是义不容辞。

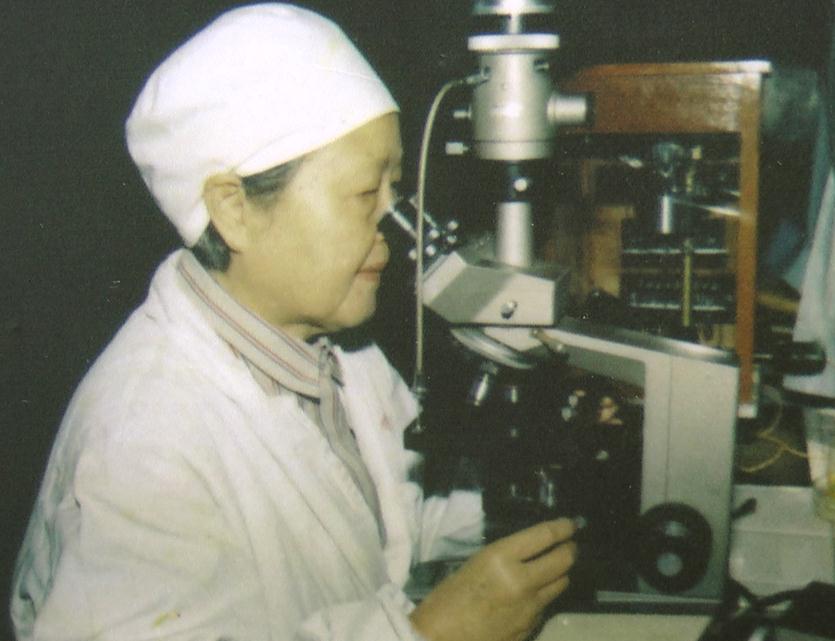

治疗血液病,首先要会看骨髓涂片,因此她开始培养这方面的人才。谁知到了“文化大革命”,她被打成“反动学术权威”。

这还得从早些年的不顾自身健康忙于工作说起。如前所说,马逢顺是一位既有很强责任心,又很随和的人。凡是领导布置的,凡是工作需要,她都义无反顾地接受任务,而且保质保量地完成。在“文革”前的许多年中,她既是医院内科主治医师,又要去浙江医学院上课。别的专职老师每周只上12节课,她却要上18节课。无条件地接受这样安排的结果是:她每天晚上的时间都用作了备课,每每都要至凌晨。如此强度的工作,甚至让几个子女打消了学医的念头。辛苦还是其次,问题在于把自己的身体累垮了,马逢顺生了肝炎,之后不得不休息了很长一段时间才康复。然而,既当内科主任,忙于临床;又任兼职教授,教书育人,却被揪了出来,落得个“反动学术权威”的罪名。这显然是颠倒黑白,是非不分,眼睁睁被靠边站!

马逢顺并没放弃,她想,我是医生,患者我还是要看,特别是科里的重病人,非要去过问不可,否则延误治疗,怎么能心安!幸好科内许多人都支持她,关心她,不仅与她保持密切联系,还继续请她指导工作,使她在冲击中感受到了同事的温暖,科室的喜悦,她仍默默地思考着并且做着筹建血液科的准备工作。

1972年,内科成立了血液组,她带领组内成员走出医院,奔向社会,开展血红蛋白病的全省普查工作,收集了8万个病例,为探索血液病的治疗和创建血液科打下了基础。尤其是培养了年轻一代,如后起之秀周郁鸿医师等都是那时候一起下乡调查的成员。马逢顺以自己任劳任怨、孜孜不倦的榜样,培养着一代年轻医师。

新领域的建树

创建血液科,首先要能真正治疗血液病;而治病的关键是有切实有效的药物。血液病是一种疑难病症,当时国际上并没有比较理想的药物,马逢顺又自高奋勇地挑起了钻研新药的重担。

她与科室同事一起摸索探求,反复试验,不断改进,终于研发了“三尖杉”药物,成为治疗白血病疗效显著的一线药。可是由于没有及时申请专利,也没有大力推广,专利权反而被人卖到了国外,这令人十分痛心。

由马逢顺为首创建的省中血液科,在随后的几位科主任和广大科室人员一齐努力下,现已成为全国的知名科室。各地的血液病患者慕名前来求医,获得了可喜的疗效。马逢顺教授,被科室人员亲热地尊称为“老主任”,“创始人”,她的敬业精神和高明医术,一直成为激励后辈的重要力量。古人说:医生越老越香。马主任博学众采,实干苦干,扎下深根,终于成为医学上的一棵苍天大树。她胸怀坦荡,忠诚事业,把知识和情感,都汇成了浩瀚的海洋!

血液科 林生云等/供稿