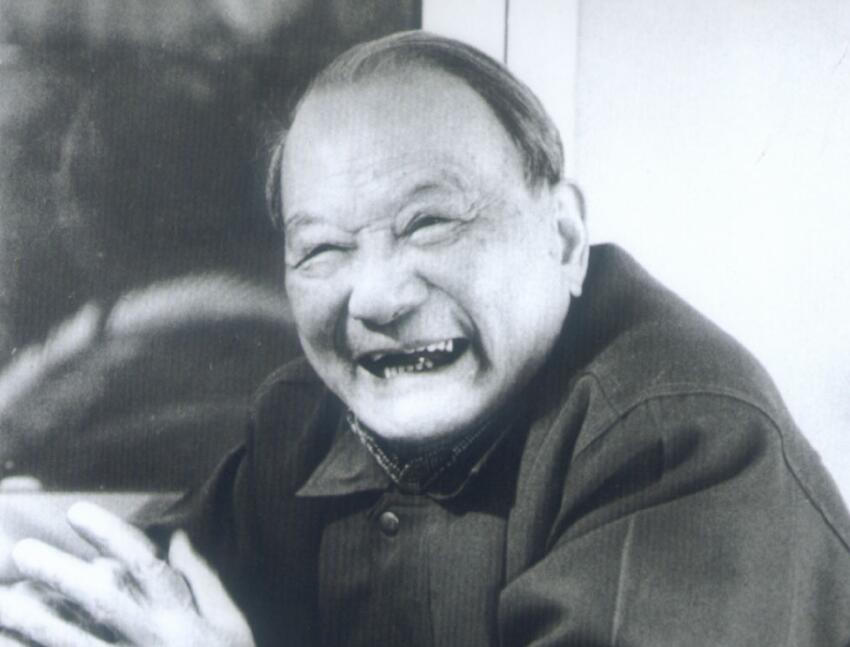

耕耘杏林树楷模 仁心妙手铸医魂——纪念杨继荪教授诞辰一百周年

杨继荪,浙江杭州人,教授,主任中医师,曾任杭州市第一所中医院——广兴中医院院长,浙江省中医院内科主任、院长,浙江中医学院副院长、顾问等职,是我国当代著名中医内科临床学家。杨老一生耕耘杏林六十余载,对推动浙江省中医药事业的传承、发展与创新,中医药人才队伍的培养、成长与壮大做出了不可磨灭的巨大贡献。

中医世家,家学渊远

杨继荪,原名希闵,别署秋爽庐主,祖籍浙江余杭。1916 年出生于杭州的一个中医世家。祖父杨耳山,清孝廉公,名儒兼名医,悬壶沪杭,誉满杏林。杨继荪自幼受家庭熏陶渐染,矢志习医。在祖父“亦医亦儒”思想的影响下,他从小喜研文史,爱好诗词。1932 年杨继荪中学毕业后,即随祖父学医。侍诊之余,悉心攻读《黄帝内经》、《难经》、《伤寒论》、《金匮要略》等经典著作,并广阅金元明清诸家论著。朝夕钻研,孜孜不倦。

祖父病故后,杨继荪又师从名医徐康寿学习2年。学成之后,在杭城设诊开业,由于历起沉疴,他深得百姓信赖,故医名鹊起。

医道纯正,古今皆用

杨老常说:“对待病人要做到官民一致,朝野一致, 认识与不认识一致。”一次,他为省军区某领导看病,军医对杨继荪说:“这位是某领导,药请用得好一点吧。”杨继荪当时就直爽地说:“你我都是医生,医生是以病人为对象,应以病用药,不能以职务高低选药。只要对症,哪怕三五毛钱的药也能取效!”

在省保健委员会担任委员时,杨老常应邀给外国友人看病。他写完处方,还总是详细写明中药的煎服方法,以及中成药的组成、主治、功效等。他认真、客观、负责的态度,让所有人心服口服。

杨老认为中医治病,贵在辨证,而辨证之关键,在于掌握疾病的性质和临床演变规律,立方下药,有的放矢。在治病过程中,杨老时常体现出“熔伤寒、温病于一炉,集各家之长而活用”的风格。在临床辨证中,他十分注重“审症求因,治病求本”。在医疗实践中,杨老还十分重视与现代医学相结合,倡导用先进科学技术、仪器武装中医。他的这一思想,正与医院今天的办院理念“融汇中西医学,贯通传统现代”相契合。因此,他在主持我院工作时,积极增添现代医疗设备,并大力推进中西医结合的科研项目,如在脾胃病、肺心病、老年病等领域的研究,均取得了良好的成效。在疾病诊疗中,杨老擅长理瘀活血的运用,独具匠心,尤其对各种急性病症、老年病的诊疗与调摄,疗效颇著。

医研相彰,寿人寿世

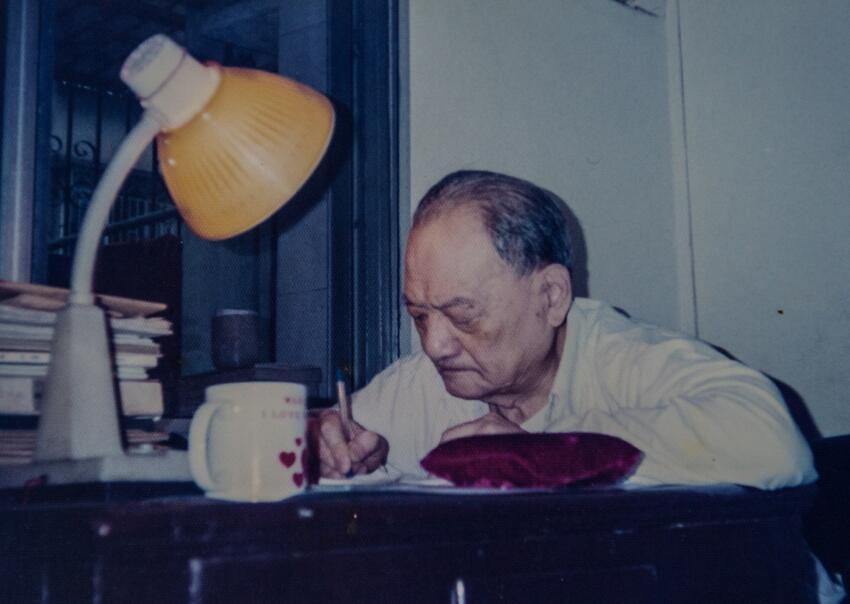

杨老在临床上积累了丰富的经验,并积极开展学术基层和科学研究。1965 年,他担任浙江省卫生厅名中医验案整理小组组长,和吴颂康、罗鸣歧、林钦廉、裘笑梅等人主编《叶熙春医案》(人民卫生出版社出版)。时值酷暑,杨继荪认真地从古籍中寻求论证,通宵达旦。本书于同年9 月出版后,广受好评,再版多次。杨继荪还积极研究、推广并用“冬病夏治”的方法治疗一些慢性疾病,收效颇佳,今天这一疗法已被群众广泛认可和接受。

杨老还积极将研究成果转化为能够惠更广大人民群众的产业。他认为,中医中药唇齿相依,中药剂型改革是促进中医药事业发展的重要举措。在兼任杭州胡庆余堂药厂、杭州天目山药厂、兰溪一新药厂顾问时,建议并指导药厂将传统中成药“杞菊地黄丸”剂型成功改革为“杞菊地黄口服液”。他还无偿将治疗支气管炎、糖尿病验方提供给杭州天目山药厂、杭州第二中药厂,并指导他们制成了“复方淡竹沥”、“养阴降糖片”等中成药,疗效显著,为广大病家所青睐。其中“复方淡竹沥”还远销东南亚地区,创造了巨大的经济效益。此外,许多企业还根据杨老验方制定了“复方板蓝根冲剂”、“清热止咳糖浆”及治疗偏头痛的“头痛灵”,经临床应用,皆有良效。

言传身教,桃李盈门

在中医药传承与教学工作方面,杨老治学谨严有序,坚持求实精神,强调理论联系实际。在学习方法上,主张循序渐进,博览求深,持之以恒,学以致用。勉励青年医师要通晓文史,学有功底,精研医典,发皇古义。提倡要知己知彼,善集众长,独立思考,不断实践,才能融汇知新,发展医理。

杨老在学术上毫无保留,诲人不倦。1983 年,他的徒弟潘智敏出师考试时,与他同看一个病人,两人开出的药方分毫不差。对医院年轻的医生,杨继荪关爱有加,又非常严格。有一次,他看到一位小医生书写药方字体不够端正,便自己写了一个方子给他,对他说:“你要照我这样子写!”

1997 年,国家开展第二批师带徒计划,八十多岁的杨继荪不顾年高体弱,与葛琳仪合带学生,撰写讲稿,定时授课。杨老的学生,如葛琳仪、徐志瑛、潘智敏、裘昌林、宋康、罗秀素等已经成为了新的杏林泰斗,又如蔡宛如、黄琦、魏佳平、夏蓉等也成为了浙江中医界的重要骨干。

博学多才,胸怀宽广

杨老常说:“不通国学无益于医学。”他非常看重医生的人文修养:好医生必须首先是一个好的人,对的人。“文革”中,杨老的一位爱徒起来批斗他,使他经历了许多的伤痛,蒙受了不白的冤屈。然而“文革”结束后,当这位学生晋升需要他写鉴定的时候,杨老还是给他写了好话。大家都不理解,而他却说:“人,谁不会犯错呢?那时候他还是个孩子,我怎能不原谅他呢?”

杨老的胸襟,还体现在对中西医学的兼容并包上。在担任浙江中医学院(今浙江中医药大学)副院长与浙江省中医院院长期间,杨老明确提出了“发扬中医优势,开展中西医结合,取长补短,办成一个临床、科研、教学三结合,具有现代医学科学水平的中医院”的办学方向,为发展中医药事业做出了贡献。在杨老学术思想、办院理念的影响下,今天的浙江省中医院已发展成一所国内领先,国际知名的集医疗、科研、教学、保健、康复为一体,中西医各临床科室门类齐全,具有鲜明中医特色和中西医医疗优势的现代化综合性三级甲等中医医院。

青囊装仁术,白衣秉丹心。

杏林百年梦,橘井四时馨。

精诚育桃李,硕果证辛勤。

厚德成大爱,传道向荣欣。

今年,杨老百年诞辰,我们共聚一堂,在缅怀杨老的同时,由衷地感到他那精湛的医术,高尚的医德,渊博的学识,是我们全体医务工作者学习的楷模,是我们中医药工作者言行的高标。他时刻激励着我们进一步加强医院内涵建设,为祖国中医药事业的壮大和医药卫生工作的繁荣昌盛做出毕生的贡献!

(医院信息、通讯采编团队向提供本文图文材料的潘智敏主任、沈凌波医师、杨珺医师以及医院老年医学科同仁,其他为此付出努力的同道们,杨老家人等表示衷心感谢!)